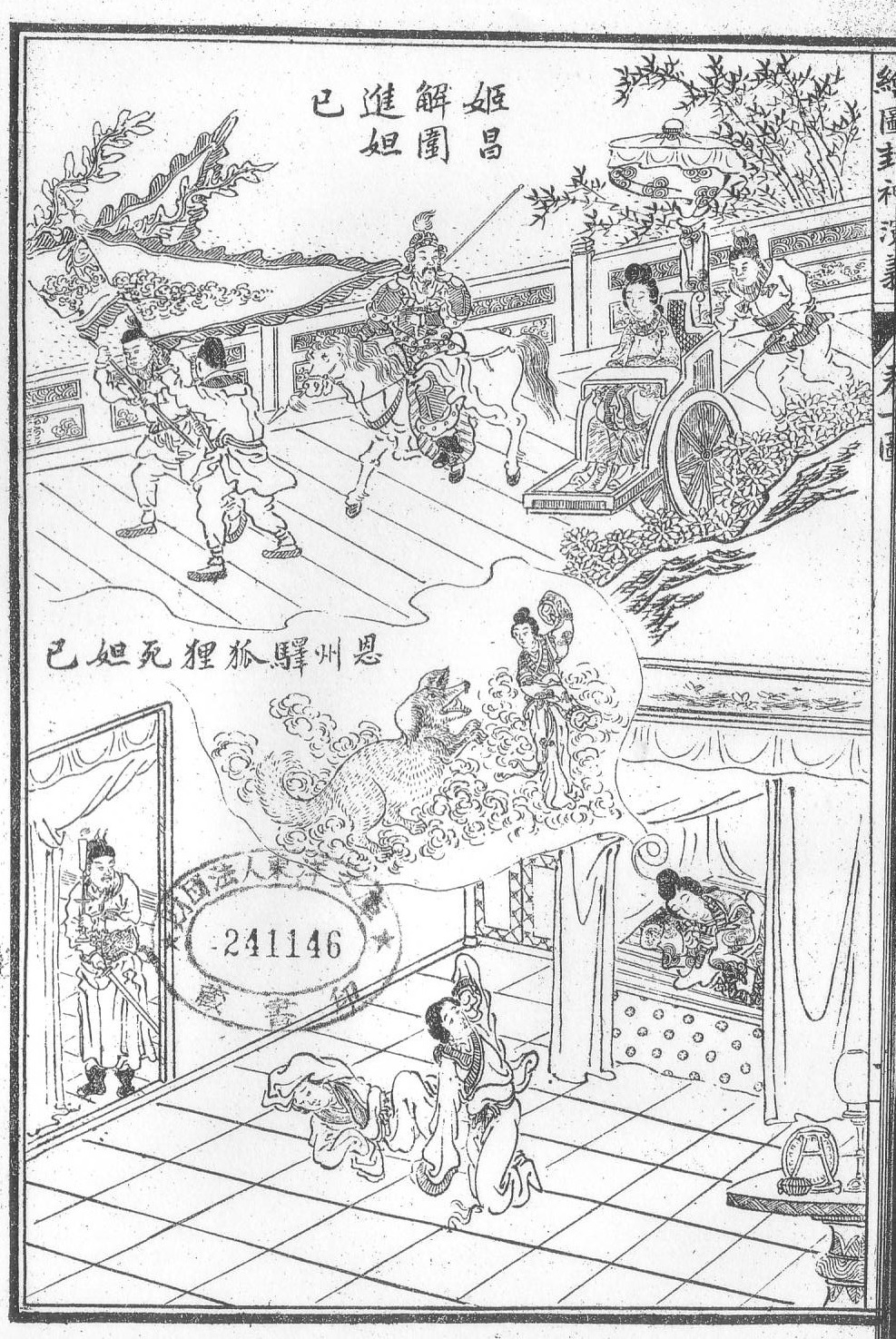

東洋文庫蔵『繪圖封神演義』(天寶書局石印本)

東洋文庫蔵『繪圖封神演義』(天寶書局石印本)

研究テーマ

図像資料から見る『封神演義』の受容と展開(22K00372)

研究概要

<研究の概要>

本研究では物語がどのように語られ、受容され、伝えられたかを図像資料に注目して、明らかにすることを試みる。

小説という文字媒体で語られる物語はどのようにイメージされ、伝播したのか。芸能の中でも演劇の場合、その上演時には物語は具象化されていたはずだが、写真や映像資料が残っていない前近代において、演劇の場で物語はどのようにイメージされていたのか。小説・芸能で語られる物語の具象化である年画や、小説の挿図といった図像資料は、小説や芸能脚本などの文字媒体ではこぼれ落ちてしまう物語のイメージを留めているのではないだろうか。さらには、文字媒体では失伝してしまった物語の痕跡を残している可能性もあるのではないだろうか。

本研究では『封神演義』を題材として、小説-芸能-図像(挿図・年画)を横断的に活用し相互間の継承関係の検討を通して、物語の受容・展開を総体的に理解することを目指す。

<研究の目的>

本研究の目的は二つある。一つ目は、『封神演義』の図像研究の基礎となる図像の収集とそれにともなう目録の整備、図像のデジタルアーカイブの製作である。二つ目は、『封神演義』の小説・芸能脚本といった文字資料と挿図・年画といった図像資料との比較、あるいは図像資料間の比較を通して、物語の継承関係を明らかにするとともに、文字資料に保存されていない物語の痕跡を見つけることである。一つ目の図像収集・目録整備とデジタルアーカイブの製作は二つ目の目的の基礎作業と位置付けられる。

研究班メンバー

- 研究代表者

- 中塚 亮(東洋文庫奨励研究員、愛知淑徳大学等非常勤講師)

研究成果・お知らせ

東洋文庫談話会における研究報告「演劇と図像から見る封神演義」

2025.08.18

2024年度東洋文庫談話会(2025/3/2)において、中塚は本研究課題に関連して、「演劇と図像から見る封神演義」と題する研究報告を行った。

『封神演義』は民間信仰に大きな影響を与えた点がしばしば注目されるが、民間信仰の担い手である庶民層に広まる過程においては、小説そのもの以上に、演劇や年画、寺廟装飾といった図像の果たした役割が大きかったと考えられる。

本報告では、以下に示すいくつかの事例を通して、芸能や図像が『封神演義』の物語をどのように庶民層に伝え、また変容を遂げたのかを検証した。

たとえば、作中で雷神「九天応元雷声普化天尊」に封じられる聞仲は、善悪を裁く神という性質から、「九更天」演劇では聞仲の子孫である聞朗ないし、聞仲自身が裁判官としての役割を果たしている。さらにはその国に殉ずる忠臣という性質から後年には文天祥とそのイメージが重ね合わされるようになることも演劇やその年画から見て取れる。

また、作中に登場する魔法的な陣である「黄河陣」は小説中では水との関係は明示されないが、挿絵・年画・寺廟装飾に至るまで「水」を使った陣として描かれたり、「水族の兵士」が強調されたりする傾向がある。この傾向は演劇作品でも共有されている。

このように、小説は物語の出発点ではあるものの、演劇や図像資料を合わせ見てこそ、庶民が受容してきた多様な『封神演義』の姿を理解できるといえる。

台湾現地調査について

2024.06.10

2024年2月3日から12日にかけて、台湾での現地調査をおこなった。

今回は、台北(龍山寺・台北東隆宮)、鹿港(天后宮・龍山寺・城隍廟)、台南(祀典大天后宮・興済宮・鹿耳門天后宮・台湾府城隍廟)、屏東(慈鳳宮・東港東隆宮)などの廟を対象に、木彫・石彫・絵画・剪黏・交趾陶といった寺廟装飾を調査した。これらは、信仰の現場における『封神演義』の図像化の様相を理解するうえで大きな参考となる。

また、東港東隆宮にて芸人歌劇団による歌仔戯『封神榜』を観劇したが、同上演は財神の縁起譚として再構成されており、『封神演義』の物語が演劇を介して信仰とつながっていることを実感できるものとなっていた。

蔵書・資料検索

Search

書誌データベース検索

書名、編著者名など項目別検索と、各種書誌データベース検索があります。

東洋文庫学術情報リポジトリERNEST

『東洋学報』をはじめ東洋文庫の刊行物や、研究班・研究員による研究成果を保存し、無償で広く公開しています。

Toyo Bunko Media Repository

東洋文庫の画像公開リポジトリです。

「アイテムセット(コレクション)を見る」のページに、資料群ごとの説明を記しています。一部のアイテム(資料)は、アイテム中の目次や写真タイトルなどからも検索が可能です。公開画像は今後も追加していきます。ご期待ください。

※資料表示画面における、目次・インデックスの表示、全画面表示の方法は、下記をご参照ください。

目次・インデックス・全画面表示の方法

漢籍統合データベース

東洋文庫が所蔵する漢籍の統合検索サービスです。

東洋文庫OPAC

国立情報学研究所(NII)が運営するCiNii Booksと連携した、東洋文庫の新しいオンライン蔵書目録検索システムです。

現在、蔵書データの登録作業を順次進めており、最終的には漢籍を除いた東洋文庫の全蔵書が検索できるようになります(2028年度末に完了予定)。

当面の間は、従来の「蔵書検索」と併せてお使いください。