- 研究会・学術シンポジウム

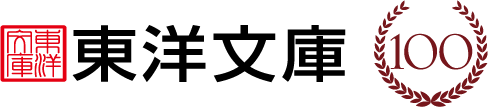

国際シンポジウム「近代中国の史学変革と欧米・日本」

2025年11月22日(土)・23日(日)

清末民国初期の中国においては、伝統学術の展開や西洋・日本からの近代学術の流入のもと、知識構造が大きく転換した。図書分類法である四部分類に反映された、経学を中心とする学術体系が、新式学堂・大学の創設や科挙の廃止といった制度的変革を伴いながら、現在につながる近代的学術体系に転換していった。そしてそうした知の構造変革を前提として、王朝体制の崩壊と新国家の建設という大変動下で、近代世界における中国の地位向上とアイデンティティ確立に寄与できるような新しい歴史認識の構築が要請された。こうして当時の中国では、史学の重要性が大きく高まっていった。

中国近代史学の形成と展開に関する研究は、中国語圏では同時代以来の多くの蓄積を有するが、日本においてはまとまった研究はなお少ない。また、近代の西洋・日本の史学が近代中国の史学の変革に与えた具体的な影響や双方の関係の実際については、さらに研究を要する問題が少なくなく、日本の研究者と中国語圏の研究者が協力して解明を進める必要がある。このため今回、国内外の代表的な研究者を含む十数名を招聘し、このテーマ及び関係する重要な論題について議論を進めることとしたい。予定されている論題は、史学方法論、諸学者・学派および相互関係の分析、史学の学術的位置付けから、西洋・日本からの学術・思想的影響と対応、中国の形成に関する思想史的問題、社会経済史・マルクス主義史学の形成、近代史・革命史の解釈などにいたるまで、多岐にわたる。

一時中断しておりましたオンライン参加申し込みの受け付けを11月10日より再開いたしました。人数制限はございませんので、奮ってご参加ください。

なお、会場参加は、関係者および招待者のみとさせていただきます。

| 日時 | 2025年11月22日(土)・23日(日) |

|---|---|

| タイトル | 『国際シンポジウム「近代中国の史学変革と欧米・日本」』 |

| 講師 | 基調報告: 葛兆光(上海・復旦大学) 桑 兵(杭州・浙江大学) 吉澤誠一郎(東京大学) 王汎森(台北・中央研究院) 研究発表: 胡逢祥(上海・華東師範大学) 李孝遷(上海・華東師範大学) 周文玖(北京師範大学) 陶徳民 (東洋文庫・関西大学) 張仲民(上海・復旦大学) 王思雨(上海・復旦大学) 潘光哲(台北・中央研究院) 陳建守(台北・中央研究院) 武藤秀太郎(新潟大学) 竹元規人(福岡教育大学) 顧少華(上海師範大学) |

| 参加費 | 無料 |

| 場所 | 東洋文庫(東京・駒込。オンライン併用) |

| 主催 | 東洋文庫研究部、日本学術振興会科学研究費基盤研究(C)「清末民国初期における「史学空間」の構造と日本・西洋―複眼的視野による解明―」(課題番号24K03437 研究代表者 陶徳民) |

| 言語 | 中国語または日本語 質疑応答のみ通訳あり |

| プログラム | 11月22日(土) 開会の部 司会 竹元規人(福岡教育大学) 10:00-10:05 趣旨説明 陶 徳民 (東洋文庫) 10:05-10:10 挨 拶 濱下武志(東洋文庫研究部長) 【オンライン】 第一セッション 司会 陶 徳民 10:10-10:55 基調報告1 葛兆光(復旦大学)「「民族は一元に由来し、地域は以前から統一されていた」?――歴史の中の「中国」に関する思想論争」 10:55-11:40 基調報告2 桑兵(浙江大学)【オンライン】「西学・東学・中学の相互作用のもとでの中国史の研究と叙述」 11:40-12:10 胡逢祥(華東師範大学)【オンライン】「中国語訳日本書籍とマルクス主義史学の中国における初期の伝播」 12:10-12:30 質疑応答 (昼食休憩1時間) 第二セッション 司会 張仲民(復旦大学) 13:30-14:00 李孝遷(華東師範大学)「『満洲建国溯源史略』の前世と転生」 14:00-14:30 周文玖(北京師範大学)「中国の史学史研究と中国・日本間の史学交流」 14:30-15:00 陶徳民 「文化交渉の視野から見た近代中国と日本の史学における相互影響――重野安繹『大日本維新史』と内藤湖南『章実斎先生年譜』を例として」 (休憩30分) 第三セッション 司会 竹元規人 15:30-16:00 張仲民「孫徳謙と『章氏遺書』の編修」 16:00-16:30 王思雨(復旦大学)「伝から伝稿へ――張爾田による清代后妃伝編纂の実践と史学的関心」 16:30-17:30 総合討論 司会 葛兆光 11月23日(日) 第四セッション 司会 武藤秀太郎(新潟大学) 9:30-10:15 基調報告3 吉澤誠一郎(東京大学)「中国社会経済史研究の二つの源流」 10:15-11:00 基調報告4 王汎森(台湾・中央研究院)【オンライン】「中国近代史学のドイツ・日本思想における起源――1920年代の梁啓超を例として」 11:00-11:30 潘光哲(中央研究院)【オンライン】「史学史の記述は史学観念の変化と史学知識の増進に重点を置くべし——現代中国の史学実践の回顧と反省」 11:30-12:00 陳建守(中央研究院)【オンライン】「忘れられた書物:梁啓超・松平康国と『世界近世史』 」 12:00-12:30 質疑応答 (昼食休憩1時間) 第五セッション 司会 李孝遷 13:30-14:00 武藤秀太郎「中国におけるマルクス主義史学の受容と日本――河上肇を手がかりに」 14:00-14:30 竹元規人「文化、科学と史学:新文化運動期における学問の布置をめぐって」 14:30-15:00 顧少華(上海師範大学)「今夕はいずれの時ぞ:「現在」感覚と中国「近代史」の形成」 (休憩20分) 15:20-16:20 総合討論 司会 吉澤誠一郎 閉会の部 司会 竹元規人 16:30-16:45 閉会挨拶 葛兆光;吉澤誠一郎;陶徳民 |

(2025/11/10更新)