- 研究会・学術シンポジウム

東洋文庫公開講演会「中国の木偶戯と皮影戯」

2025/03/27

13:30–16:30

東洋文庫東アジア資料班では、公開講演会を開催いたします。奮ってご参加ください。

聴講無料ですが、参加人数把握のため、本ページ下部のフォームからご登録ください。

日時:2025年3月27日(木)13:30–16:30

会場:東洋文庫2階講演室 (東京都文京区本駒込2-28-21)

【プログラム】

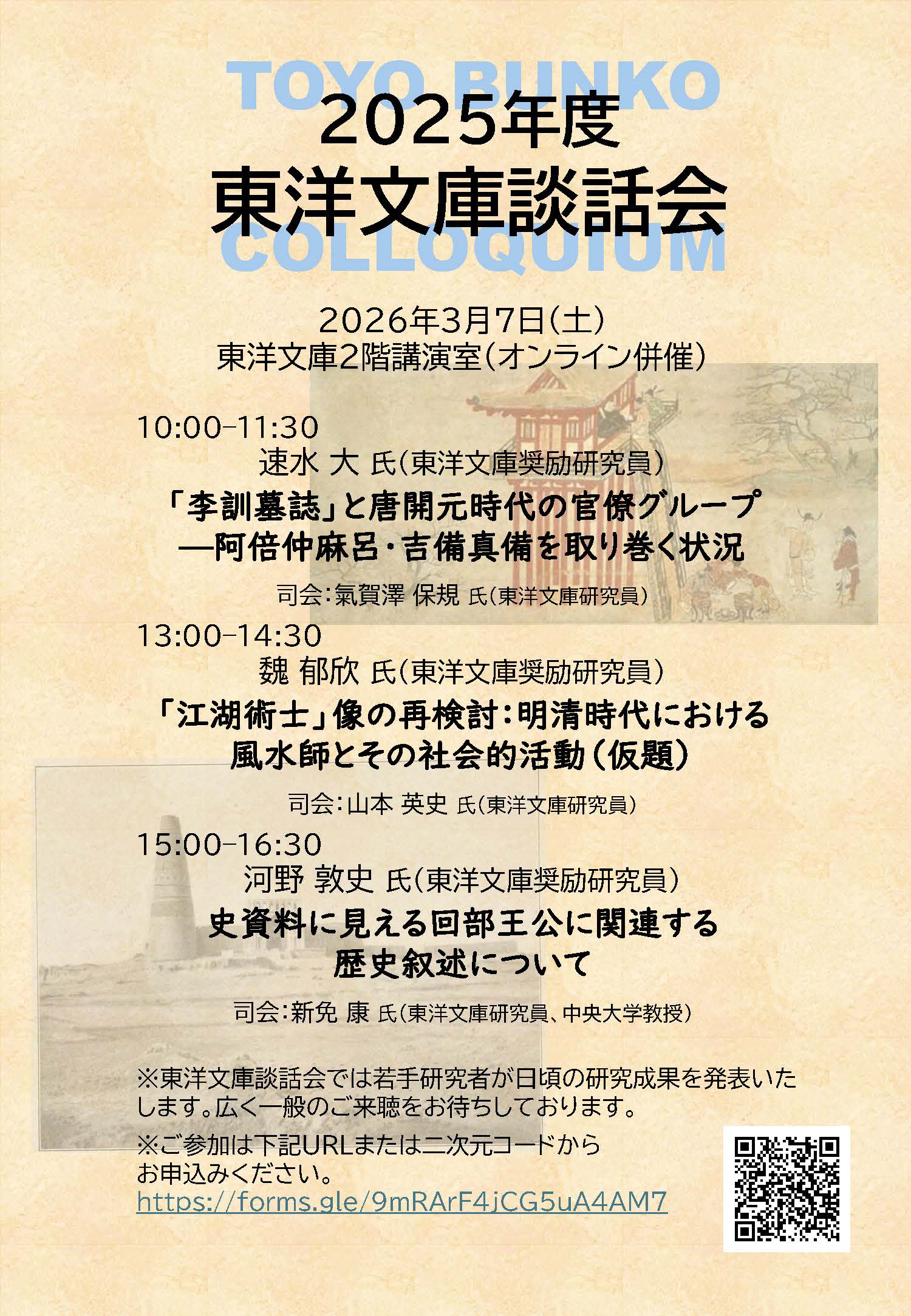

1.「中国伝統芸能の現在と展望」 13:30–14:30

講演者:上田 望 (東洋文庫研究員・金沢大学教授)

2.「無形文化遺産登録の頃の温州市蒼南県単档布袋戯の上演、あわせて甌海区澤雅鎮の甌劇、下郷活動としての泰順県の越劇上演について」 14:30–16:00

講演者:馬場英子 (東洋文庫研究員・新潟大学名誉教授)

3.質疑応答 16:00–16:30

| 日時 | 2025/03/27 13:30–16:30 |

|---|---|

| タイトル | 『東洋文庫公開講演会「中国の木偶戯と皮影戯」』 |

| 講師 | 上田 望 (東洋文庫研究員・金沢大学教授) 馬場 英子(東洋文庫研究員・新潟大学名誉教授) |

| 参加費 | 無料 |

| 要旨1 | 上田 望「中国伝統芸能の現在と展望」 1990年代以降、中国のめまぐるしい経済発展とともに、中国の伝統芸能を取り巻く環境も大きく変化しました。時代や地域によって違いはありますが、上演をささえる都市や村落の共同体が変容し、継承が途絶える芸能もあれば、無形文化遺産保護のブームに乗り、ますます発展していく芸能も存在します。 一方、私たち外国人の研究者がフィールドワークを通じてこうした中国の伝統芸能に直接触れることは、年を逐う毎に厳しくなっているように感じます。今回の講座では、1990年代から2010年代にかけて中国大陸で実施したフィールドワークの資料をもとに、継承を諦めてしまった事例として、90年代当時の河北省承徳皮影戯の上演の様子を紹介するとともに、放棄された膨大な脚本を手がかりに、その歴史や物語世界に迫ります。 また、しっかりと継承された芸能の脚本を活用し、上演者が独自にビジネスとして成功をおさめる事例も中国各地で散見されます。そのなかから、江蘇省の僮子戯、浙江省の紹興宣巻・寧波走書などの事例を紹介し、二極化する中国の芸能に対して、今後どのような研究アプローチを取ることができるのか、データベースやAIの利活用を含む、芸能の保護活動と研究の可能性についてお話ししたいと思っています。 |

| 要旨2 | 馬場英子「無形文化遺産登録の頃の温州市蒼南県単档布袋戯の上演、あわせて甌海区澤雅鎮の甌劇、下郷活動としての泰順県の越劇上演について」 本講座では、2012年2月22日から25日の4日間、浙江省温州市蒼南県の暁峰廟で、木偶戯芸人の黄朱璜さんに上演してもらった「粉粧楼」について、舞台の設営、僻邪の爆竹、打八仙(神々の勢ぞろい)、「粉粧楼」上演、見物に来た鬼神を送り返す掃台(舞台片づけ)まで、村の時空を占有して上演される人形芝居の様子を紹介します。 この上演ビデオ録画は東洋文庫の資料庫動画サイトで、「胡奎、人頭を売る」など代表的な部分と、さらに昨11月には最初の一段全編を公開していますが、実際の上演の様子、人形の遣い方、舞台の構造がわからない、というご意見をいただいたので、今回は、村での上演の雰囲気を味わってもらえるような解説を試みます。 中国では、非物質文化遺産、すなわちユネスコの無形文化遺産の選定が2006年に始まりましたが、蒼南の単档布袋戯は、その第二期に全国レベル人形芝居として選定されています。 実はこの上演録画当時、すでに外国人の単独現地調査は禁止、中国の研究機関との共同調査のみ許可という法律が施行されていました。当時は、温州大学に民俗学専攻があったので、共同調査を希望しましたが、全国レベルの研究機関でなければだめ、ということであきらめました。福田アジオ氏を代表とする科研の日中共同民俗調査参加(1992‐2000)時に築いた中国文学芸術界聯合会(文聯)、民間文芸家協会(民協)の関係者との「関係」を利用して、人形遣いの黄朱璜さんに辿り着き、法律は「適当」に解釈して調査を強行しました。すでに逝去された黄朱璜さん(1961‐2021)の上演記録を残せたのは僥倖でした。 |

| 問い合わせ先 | 東洋文庫研究部(kouza@toyo-bunko.or.jp) |

※現在、東洋文庫ミュージアムは施設工事のため休館中です。ご注意ください。